Dragón entre nubes

Juan Carlos Mondragón

Hasta la media tarde de anteayer, yo creía tener una buena intuición para redactar el artículo sobre un episodio de la guerra ruso japonesa de 1904, y avanzar así en la reflexión sobre la estrategia submarina mientras duró el cerco de Port Arthur. Durante la investigación también trabajé para mis cursos del semestre que viene –doy clases de historia americana en una universidad italiana y dicto un seminario a partir de La batalla del Río de la Plata, de Sir Eugen Millington Drake– sobre aquello que hace la eficacia fulgurante de un ataque combinado en alta mar, el factor imponderable que lo transforma en episodio ejemplar de la memoria bélica, y sin alcanzar todavía una conclusión convincente. Lo único que se puede hacer cuando la conexión deductiva está herrumbrosa es buscar a tientas, hasta que en un rincón de la tapicería, en el reverso de la trama lo más probable, aparezca la Licorne llegada de la nada.

Eso fue hasta lunes, pues; me agradaba la idea de ser el octavo ponente del próximo congreso en Cartagena, leer una comunicación sobre la técnica de escape a la malla de los radares enemigos. Aspiraba a que mi intervención fuera recordada como el Alien de Ridley Scott, el octavo pasajero de la película de 1979: la quimera polizonte a bordo del navío Nostromo inventada por Hans Ruedi Giger; quería improvisar una criatura semejante, pero que en lugar de proceder del espacio infinito, donde nadie te escucha gritar, surgiera del fondo de los abismos marinos. La guerra ruso japonesa de 1904 también fue una monstruosidad de la historia y esa gritería del mundo de los muertos regresa a mi campo de preocupación en ráfagas periódicas.

A eso de las once de la mañana, supe que nada podría hacer si olvidaba incluir la palabra cerezo en el artículo y evocar, en concordancia, el sonido de la lluvia cayendo sobre una cabaña de madera a la orilla del río. Nadie que trate de los asuntos sobre el mar ardiendo y la guerra como experiencia última escapa al hipnotismo japonés; Mikado y los súbditos, sujetos a la isla indefensa ante fenómenos de la naturaleza, cotejados a la locura atómica de los hombres, tuvieron en el mar el territorio de conquista delirante.

Lo del cerezo en flor fue el mandato de un sueño recurrente y profético, precipitado digestivo de la cena sushi de anoche con tres colegas, su secuela en el estómago flojo y mis recientes relecturas: Togo, del vicealmirante Nagayo Ogasawara y las Memorias del General Kuropatkin, la versión rusa del conflicto, editadas a comienzo del siglo pasado en Barcelona por Montaner y Simón.

El plan implicando el artículo del octavo ponente fracasó. Se postergó unas semanas por razones azarosas y convalecencia sentimental; quise redactar el parte subjetivo de ese accidente de circulación cerebral, evocar los dos hechos concomitantes que se asociaron y para que esa idea del ardor guerrero, cuando hay que dar cuenta de masacres en masa, de miles de muertos en una sola jornada de asalto, como el tercer ataque el 3 de noviembre, que costó trece mil bajas japonesa –el 20 de septiembre murió el general Yamamoto y el 13 de diciembre una granada mató al general Kondratenko, héroe de la resistencia–, se evaporase en la línea del horizonte tal como se dibuja en el Mar Amarillo. Es patente que no estoy en la disposición de espíritu ideal para hacerlo y retroceder es impensable. Me llevará unos minutos apenas y después hoy, una vez liberado, quizá pueda hacer algo de provecho.

Ello sucedió hace poco, el 18 de junio pasado, día de San Leoncio, y cerca del plazo límite que me impuse para rematar el trabajo. Por alguna razón venía aplazando el momento de redactar con la necesaria concentración. El artículo prometido rondaba el pensamiento, tenía un título atractivo e insinuaba un homenaje tangencial al ingeniero Isaac Peral, hijo ilustre de la ciudad donde fui invitado. En eso estaba cuando abrí el correo electrónico, antes de marchar a prepararme un café y después de mojarme la cara para refrescar las ideas.

Allí estaba emboscado el mensaje que me estaba destinado: alguien del país de la juventud, querido amigo y compañero de estudios, me anunciaba la muerte ayer de Jorge Medina Vidal, nuestro profesor de literatura en el Instituto de Profesores. Yo estudié Letras una breve temporada, fue antes de darme de baja y pasarme a las Armas, que cambiaron la naturaleza de mis proyectos. La noticia me sumió en un estado melancólico de contornos difusos; volvieron los recuerdos de la juventud en malón, la senda que lleva a los maestros de la novela, las charlas en las cafeterías y los amores de estudiante con el auxilio de libros de teoría. La voz de Medina Vidal, el dedo que le faltaba como signo de distinción y una forma de hablar que recupero apenas entornando los ojos.

Vivo en Trieste desde hace años pero nací bien lejos y ahora estoy pasando un semestre sabático en París, para estar cerca del museo de la Marina, su impresionante fondo de documentación, y lejos de la familia por una temporada. Alquilé un estudio en Montparnasse que me insume la mitad de la beca y ya estoy en el período de la cuenta regresiva. Medina Vidal hablaba poco de París, que ya no es la capital del siglo XIX, y prefería hacerlo de los poetas franceses. Lo único nuevo en mi ciudad de paso son las bicicletas públicas para limpiar la atmósfera de partículas de carbono, una falsa playa en las orillas del Sena, la comedia del poder diciendo una decadencia resignada, algunos meteoritos venidos de nebulosas distantes y que de vez en cuando cruzan el cielo dejando una estela persistente.

Había preparado ese día despejando la agenda para adelantar en el artículo y no podría, la tristeza viajando desde la juventud me interrumpió. Entonces recordé haber visto en un corredor del Metro un Monte Fuji en rojo; fue en la estación Place Monge sobre la línea 7, durante el accidente de pasajero que la semana pasada paralizó el servicio una hora, otro suicidio escamoteando su nombre.

El afiche anunciaba una muestra del maestro Katsushiba Hokusai, excepcional por la cantidad del material reunido. ¿Le gustarían a Medina Vidal las estampas de Hokusai? Sin pensarlo dos veces decidí que era lo que necesitaba y una hora después subía al colectivo 92. Quería visitar un siglo diecinueve XIX sin campos de batalla que memoricé en los cursos de Historia Patria, sin los pasajes de Benjamin ni los desastres de la guerra de Goya.

Veinte minutos después me bajé en la parada Pont de l’Alma, lugar que cobró fama mundial porque allí ocurrió el accidente de la princesa Diana, amiga entrañable de Elton John, madrina de la lucha contra las minas antipersonales en África y madre de reyes, dirían las tres brujas de lo bello y lo feo el mismo día. Donde la gente llega en peregrinación definiendo lo sagrado de los tiempos que corren, depositan ramilletes de flores frescas, violetas imperiales, cirios de colores y mensajes manuscritos de dolor por la hermana perdida, escribiendo un cuento de hadas con diadema de diamantes, cierta vida sentimental edulcorada a medio camino entre pubertad tardía y revistas de cotilleo.

La media mañana, llegando al mediodía, estaba pesada de aguacero, esa sensación tormentosa que se hace desear y se filtra en humedad impregnando la ropa y cala hasta los huesos. Era yo, tal vez, apesadumbrado por la muerte del maestro tan lejos de mi circunstancia inmediata. Sus clases sobre Rulfo hablando con los muertos olvidados y abriendo como un melocotón las pistas de “The love song of J. Alfred Prufrock” fue la educación literaria y contra eso no se puede –por otra parte, para qué intentarlo y en nombre de qué– hasta el fin de la existencia.

Allí, en esa zona de la ciudad, el cielo, por la proximidad del Sena, es una presencia material cercana que desciende cual Espíritu Santo en óperas barrocas sobre episodios bíblicos. Hasta podía olerse el temporal en las nubes a la manera de un animal salvaje de la pradera. Tenía algo de atmósfera bucólica en campos de Tacuarembó, antes de que baje a galope tendido una caballada espectral de lanceros suicidas. No obstante, el disco del sol insistía en aparecer hasta enceguecerme, impidiendo que asomara ese llanto sensiblero, haciendo posible que recordara un poema de Jorge Medina que se titula “El gran teatro”

Remember Salvadora Cairón,

bolera andaluza por mil ochocientos sesenta,

de “arrogante presencia”.

Casada con el actor José Valero que la llevó

a primera figura por mil ochocientos sesenta y cinco.

Reconocida por el DIFÍCIL papel de doña Constanza

en el drama: “Las campanas de Almudaina”

de Palou y Coll (además dramaturgo)

que se retiró, a la vida privada, por la maldita

disminución de un esteroide, la

“17-hidroxi-preg-5-enolona” que se transformó en

“11-desoxi-17-cetoesteroide”

y envejeció

como tú, como todos nosotros,

como yo,

hasta que se descubra controlar su maldita presencia

y entonces

tendremos más tiempo

para el bolero

para el amor

para el teatro.

Después del teatro, el amor y el bolero en el distrito XVI avancé a paso regular por la Avenida Presidente Wilson y cuatro cuadras después desemboqué en la plaza de Iena. Uno no puede equivocarse de orientación si mantiene la vista sobre el plano ideal; después de todo, leemos ciencia ficción y nunca subimos a una cápsula espacial, ni aterrizamos en un asteroide invadido por insectos; creemos en la astrología y jamás tocamos un meteorito extirpado de los planetas muertos. Sobre la derecha está el Museo Guimet dedicado a las Artes Asiáticas.

Había en las inmediaciones una fila de gente aguardando para ingresar a la muestra montada sobre los soportes más delicados que se puedan imaginar. Poco intimidante la cola humana, pero lenta en su avance para interrogarme sobre por qué tanta humanidad, esa mañana, a pesar del tiempo amenazante, habiendo tantas cosa para hacer de provecho, quería observar la obra de Hokusai y conjeturar si acaso perdía el tiempo en la espera, en lugar de encerrarme a redactar el artículo sobre la estrategia de la inmersión.

Tampoco eran dudas dramáticas, pero una hora y media después tenía la respuesta para salir del paso. En ese desconectar del presente viví una experiencia intensa y acaso si me aplico con modestia puedo intentar explicarla. Boceto de palabras que dejan una leve constancia de lo vivido, un apunte, que dicen. Lenta inmersión en un misterio de la existencia que descuidé en los últimos tiempos y que la muerte del amigo me recordó de manera brutal.

Como si la escritura quisiera ser el sonido del pincel impregnado de azul de Prusia (“talking of Michelangelo”) sobre el papel de arroz y preparado en la luz mortecina del taller, cuando irrumpe el otoño de ocres y las lluvias se sienten en la piel del antebrazo. Una traza de lo vivido y olvidado en suspensión en esa exposición efímera. La delicadeza de una ilusión de haiku en relato. Si ello fuera posible en un mundo decepcionante, si no es otra utopía poética y destinada a la papelera. La necesidad de dominar la disciplina kendo para partir de un solo movimiento con el sable sagrado la vida en dos mitades, donde el filo sea la tristeza del día que transcurre, sabiendo que era más incisiva la experiencia, la conexión emotiva y el recuerdo de lo visto que todo lo que pudiera especular en las próximas semanas.

Traza y conciencia, memoria y deseo. Dibujo que se inscribe en la retina del lector: mirando un puente inconcebible en su levedad y tendido. Conjunto asimétrico de flores de loto flotando en la corriente circular, la palabra cerezo y su dibujo que se acomoda sin sobresaltos en la frase vertical. Un pájaro inexistente buscado por el color tornasolado de su plumaje desplegado. El árbol centenario de cerezo en floración, que tiene tanto de cosa concluida.

Pagué la entrada de siete euros con la tarjeta de crédito. Había una segunda fila de espera antes de ingresar a los salones de la exposición iluminada con bajísima intensidad. Pasábamos al otro lado del biombo del tiempo. A la izquierda los organizadores colgaron reproducciones para ir creando el clima propicio a la emoción. Sobre la pared de la derecha había indicaciones cronológicas para orientar a los visitantes.

La vida y obra de Hokusai fluyeron entre 1760 y 1849, el período segmentado mientras se desprendía del magma colonial mi patria americana. El maestro coincidió con Napoleón en Madrid y Goya grabando los desastres del asunto. Otro mundo en transformación de alquimia por las armas de fuego, caballos cayendo en desfiladeros andinos, lanzas partiendo corazones realistas. El maestro, sin saber de esos acontecimientos, ilustraba en las antípodas poemas de los contemporáneos y mientras transcurría la infancia de Salvadora Cairón en Andalucía.

Hacía visibles fantasmas antropomorfos, engarzaba escenas eróticas fantaseadas y donde los sexos masculinos se imponen con una desproporción ritual.

Una muchacha de rasgos asiáticos me permitió ingresar al corazón luminoso de la muestra. Me detuve a leer el texto sobre la creación según pasa la vida y lo traduje mentalmente.

Desde mis seis años yo tenía la manía de dibujar la forma de los objetos. Llegado a los cincuenta ya había publicado una infinidad de dibujos; pero estoy desconforme de todo lo que produje antes de los setenta años. Fue recién a los setenta y tres años que comprendí aproximadamente la forma y la verdadera naturaleza de los pájaros, de los peces y de las plantas.

En consecuencia, llegado a los ochenta yo habré progresado de manera considerable; a los noventa alcanzaré el fondo de las cosas; a los cien habré accedido decididamente a un estado superior, indefinible, y a la edad de ciento diez años, ya sea un punto, ya una línea, todo lo que haga tendrá vida. Yo pido a quienes alcancen mi misma longevidad y me sobrevivan que observen si cumplo mi palabra.

Por dios, me dije al leer aquello, y sentí lo que perdimos por el camino en los últimos años. La reflexión creativa era incapaz de producir un pensamiento con tal profundidad de desprendimiento y humildad, tamaña inmersión en el oficio cuando el Tiempo devora el tramo brevísimo de una existencia: la vida lúcida es el único haiku que trazaremos ante la indiferencia del cosmos, mientras se transfiguran los esteroides que nos condenan al envejecimiento prematuro.

Comencé un recorrido sin buscar nada en particular y de haber allí algo concreto que me estaba aguardando me percataría sin premeditarlo. Detenido ante paisajes con y sin personajes pensé: eso es una versión intocable de la eternidad que nunca existió.

Aquel que pueda escribir ese puente de madera uniendo la noche lunar y la claridad irracional de la aurora alcanzará el poema perfecto, como nos desafiaba Jorge Medina Vidal, que venía de morir, en sus cursos sobre poesía moderna.

Así, pues, hay que esperar a los setenta y tres años para entender el proyecto estético de la creación y la naturaleza. También la locura guerrera de los hombres en el año 1904. No debería tener apuro, estoy lejos todavía y esa mañana faltaban dieciséis años. Tal vez es cierto que el arte es largo, además no importa y nos negamos a escucharlo por una amnesia semejante a la tontería que resulta merecida.

Estampas y libros únicos, grabados irrepetibles y muchachas tañendo el shamisu de las cuerdas de acero.

Un filósofo sin nombre que contempla el vuelo desconcertante de las mariposas.

Croquis preparatorios de los grandes proyectos.

Conchas y langostas.

Armaduras de samurai y sables rituales.

Los manga de los trabajos y los días en las islas.

En la sala final estaban las dos pinturas que el maestro realizó en los últimos meses de su vida, testamento sin ser tal y que la muerte cargó de sentido póstumo.

“Tigre bajo la lluvia” y “Dragón entre las nubes”.

Piezas sublimes formato kakemono reafirmando el respeto por la tradición de forma al milímetro preciso. Los dos animales esenciales: uno que viene de la espesura selvática con paso de felino y el otro que vuela trayendo el fuego desde la imaginación de los hombres, y viceversa.

Estaba ahí no para admirar sino para recordar en paz y dejando abierto el cauce de las correspondencias. La mano firme de Hokusai que sabía, capturando el vuelo del Dragón fantástico entre las nubes. Criatura de fuego, ese octavo pasajero de la imaginación de los hombres me trasladó bien lejos en el tiempo.

Entonces volví treinta años atrás. Escuché la voz de Medina Vidal quizá una mañana como esa, como si fuera ahora recitando un poema de Guido Cavalcanti, como si él hubiera estado allá y nosotros también. Con esa intersección ingobernable, este miércoles de ceniza no se puede armar un artículo y menos la del octavo ponente en la lista armada en Cartagena. Luego de dejar por escrito el testimonio de lo vivido en ese fragmento del día me siento mejor. Habiendo saldado una cuenta pendiente con la educación lectora de los queridos maestros. En la coherencia de haber hecho lo que debía hacerse, esperando llegar a los setenta y tres años, 2024 si los dioses lo consienten y pasar al otro lado que tampoco es seguro.

Cuando salí a la intemperie la fila de visitantes a la espera casi ni se movía. Era una anaconda fantástica haciendo la digestión; un viento del Este remolineaba hojas de la memoria en el círculo de la plaza a enorme velocidad. La idea de la guerra por el control de Port Arthur me asaltó el espíritu y calculé que en 1904 Hokusai hubiera tenido 144 años. Si no hubiera envejecido como Salvadora Cairón y Medina Vidal, como Cavalcanti y todos nosotros.

Apuré el paso tentando alcanzar la boca del Metro Iéna y adelantarme así a la lluvia necesaria para lavar el agobio de la ciudad. Dudé sobre si había cerrado bien las ventanas del departamento antes de salir; eso era sin importancia si lograba distinguir el Dragón alado de la memoria, el animal imaginario de la juventud perdida. Ahí cerca, acorralado por el fuego interior, entre las nubes esas que viajan, imitando un barrilete de colores y en medio de la tormenta eléctrica que se ensaña sobre Montevideo la coqueta.

* *

Imagen: Katsushika Hokusai (Siglo XVIII)

[ + bar ]

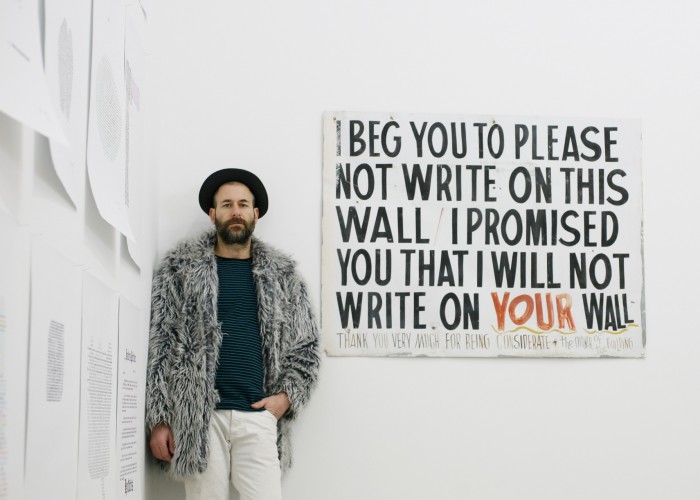

Arrebato [madrid]

Juan Soto Ivars

Yo vivía en Madrid y ahora solamente voy cuando puedo y cuando quiero. Allí desarrollo unas liturgias de peregrino que llega a Santiago de Compostela.... Leer más »

A partir de Kenneth Goldsmith: una entrevista

Michael Romano y Kenneth Goldsmith traducción de Fernando Montes Vera

I.

Tengo un par de preguntas para hacerte, pero todavía están bastante desorganizadas en mi cabeza.

Arranquemos.... Leer más »

Dubitación (selección)

Martín Gambarotta

Acá, el agua es distinta, los pétalos

del alcaucil son distintos, todo es

en esencia, distinto

pero el que saca una botella de la heladera

y la pone sobre la... Leer más »

Error

Zheng Chouyu traducción de Rosario Hubert

Recorro el sur del Yangzi Donde un rostro añorante florece y se marchita como la flor de loto con las estaciones. El viento... Leer más »

![Arrebato [madrid]](http://www.buenosairesreview.org/wp-content/uploads/castigado-700x500.jpg)

enviando...

enviando...